近日,在四川希望汽车职业学院2025年教师节表彰大会上,“95后”教师刘晓夏作为优秀教师代表登台发言。

这位2023年8月入职该校国际学院的专职英语教师,仅用两年便成长为学生信赖、同事认可的教学骨干,在职业教育热土上交出了亮眼的青春答卷。

初登讲台:在“挫败”中寻找教学的“破局之道”

“上学时总觉得‘会知识’就能‘教好书’,直到第一次站在讲台,才发现自己想简单了。”刘晓夏回忆说。

精心打磨的《大学英语》课程,因单纯理论讲解难以适配高职学生“学以致用”的需求,课堂互动沉默、学生注意力分散、作业知识漏洞突出。“那段时间我总在反思,是不是自己的教学方法不适合高职学生?”带着这份困惑,刘晓夏继续探索教学方法。

为破局,她每周坚持听优秀教师公开课,向老教师请教,逐帧分析高职英语教学案例视频;《高职英语教学法》《教育心理学》被翻卷边,笔记写满两本;更按题型、错误率分类整理学生练习与诊断数据,精准摸透高职生学习特点。

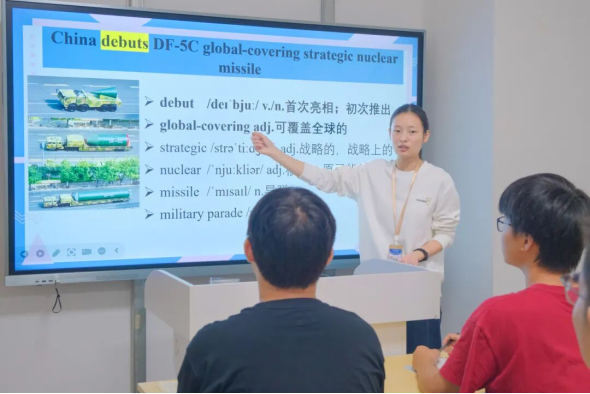

“高职学生更注重学以致用,单纯的理论讲解很难调动他们的兴趣。”找到问题核心后,刘晓夏开始调整教学策略:讲商务英语对话时,结合学校的专业特色,设计“汽车零部件外贸谈判”情景;教英语阅读时,挑选与汽车行业前沿技术相关的文章,让学生在学语言的同时了解专业领域动态。

课堂上举手回答问题的学生逐渐多了,课后主动找她请教的学生也多了,最终她在“挫败”中找到了属于自己的教学“破局之道”。

以赛促成长:把“挑战”变成学生与自己的“勋章”

“对教师来说,站稳讲台只是起点,站好讲台才是追求。”刘晓夏始终把“以赛促学、以赛促教”作为提升教学能力、培养学生素养的重要路径。

2024年起,她利用课余及周末时间带学生备战英语竞赛,常加班到深夜修改作文、梳理高频考点、模拟答辩。第四届《英语世界》杯全国大学生英语写作大赛备战中,面对学生“学术写作逻辑不足”“想放弃”的难题,她逐字逐句批改作文、用不同颜色标注优化方向,每周组织“写作分享会”帮学生互评打气;学生小李因多次被指作文问题情绪低落,她专门留出两节课时间共析范文结构,分享自己参赛“屡败屡战”经历,最终小李与同学斩获全国一等奖。

两年来,她累计获“优秀指导教师”5次,指导学生拿下全国一等奖2项、全国二等奖2项、省级二等奖1项,9名学生获校级英语竞赛奖项,这些成绩既是学生的“成长勋章”,也是她深耕教学的“底气”。

亦师亦友:用“共情”点亮学生的成长路

2024年3月起,刘晓夏兼任护理专业2304班班导师,以“共情”搭建师生桥梁。学生小张因英语基础差焦虑到想放弃专升本,她定制“每日10个核心单词、每周1个语法难点”的个性化计划,推荐小张加入自己指导的英语学习小组,最终小张英语成绩稳步提升,顺利通过大学英语四级,重拾专升本信心;班里一名女生因“不喜欢护理专业”上课走神,她未直接批评,而是分享自己“读研时迷茫,支教后坚定教师路”的经历,引导女生了解护理专业就业前景,如今该女生不仅上课专注,更主动报名“护理技能大赛”。“看到学生一点点进步,那种幸福感无可替代。”刘晓夏说,每逢教师节收到学生祝福、刷到学生分享生活趣事,都坚定“当老师是最幸福的选择”。

教研并进:在“探索”中追求更高的教学境界

在刘晓夏看来,“好老师”不仅要会“教书”,更要会“研究”。她始终坚持“教研相长”,把教学中遇到的问题转化为研究课题,再用科研成果反哺教学,不断提升自己的教学水平。

2024年刘晓夏主持资阳市市级课题《数字经济推动成渝地区双城经济圈文旅产业发展路径研究》,周末假期赴成渝文旅景区收集一手数据,反复打磨框架,12月顺利结题,成果被应用于《大学英语》“文旅英语”模块教学;同年10月,主持的省级课题《产教融合视角下民办职业院校“双师型”英语教师培养模式的构建研究》成功立项,她走访多所民办职校、访谈10余名“双师型”教师,结合教学实践梳理能力素养,相关论文《产教融合下民办职业院校“双师型”英语教师培养模式构建》已被《职业教育》杂志录用,将于2025年11月发表。

此外,她作为核心成员参与《大学英语》教学创新团队、在线精品课程建设,参研教改课题《互联网时代背景下大学英语课程教学的变革研究》,2023年9月至2024年11月顺利完成学校导师制培养计划考核,为“教师梦”筑牢根基。

“教育是一场双向奔赴的旅程,陪伴学生成长时,我也在成为更好的自己。”如今,刘晓夏仍以初入职时的热情与初心,用青春活力、扎实学识、温暖爱心,在四川希望汽车职业学院的校园里,继续书写着与学生共成长的精彩故事。

编辑:黄国兵 杨悦晨(实习)

© Copyright 四川教育发布 地址:成都市西南航空港经济开发区黄荆路9号 蜀ICP备15025888号-6 |